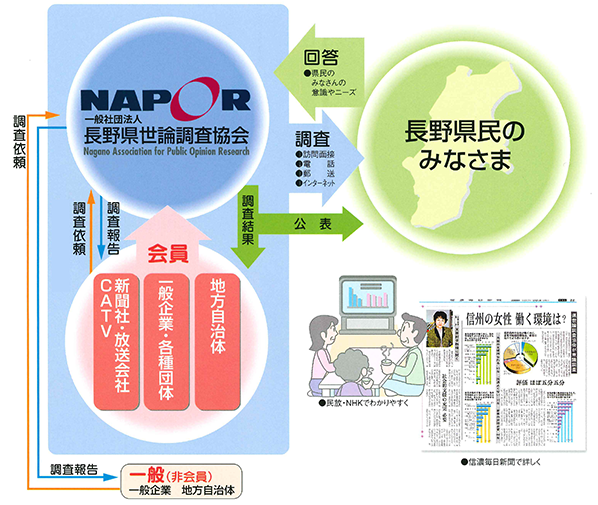

調査の流れ

長野県世論調査協会の独自調査は、まず理事会において年間計画の骨格を決定し、具体的なテーマや設問については、企業や大学、報道機関の有識者で構成する企画委員会で議論し、実施に移します。

郵送調査の場合、市町村の住民台帳や選挙人名簿の閲覧手続きを取り、調査対象者を無作為に抽出し、調査票を発送します。回答の回収には、郵送のほかファクスやインターネットも併用。調査票の発送から回収締め切りまで通常3週間~1ヵ月程度をかけます。

電話調査の場合は、コンピュータで無作為に発生させた電話番号にかけるRDD(ランダム・デジット・ダイヤリング)法を用い、2~3日の短期間で実施します。

回答は、コンピュータに入力し、質問ごとの単純集計に加え、クロス集計によって、性別や年代、地域、職業などの項目別に傾向の違いや特徴を分析し、ポイントを報告書にまとめ、調査を終了します。

報告書は、協会の全会員に直ちに発送するとともに、協会ホームページに後日、抜粋したものを掲載します。

尚、独自調査の他、自治体、企業、各種団体等から、住民意識調査やマーケティング調査などの委託調査も随時受け付けています。委託調査についてはこちら

調査アドバイザー

松本正生 埼玉大学名誉教授

シリーズ調査「われら信州人」調査アドバイザー

飽戸 弘 東京大学名誉教授

坂井博通 埼玉県立大学名誉教授

企画委員会

委員長 田村秀 長野県立大学教授

副委員長 堀越倫世 アスター税理士法人所長

委 員 県内テレビ局、新聞社の報道部門責任者 6名

世論調査の方法

世論調査では、対象者から的確な回答を得るために、各種の方法があります。

費用や時間などで、それぞれ一長一短があり、調査の内容によって使い分けます。

調査対象者を選ぶには

通常の世論調査で、例えば全県の成人の意識を探ろうとする場合、該当する全員(母集団という)を調査するのは、費用や労力、時間の面で負担が重すぎます。そこで、何人かを選んで(標本という)調査し、母集団の意識を推定する方式を採ります。

標本を選ぶには、代表的な方法として、一切の主観をまじえない 「無作為抽出法 」があります。性別や地域、年代が母集団の縮図となるように配慮して(層化という)、住民基本台帳や選挙人名簿などから選びます。

標本を抽出する際は、一番始めの対象者を乱数表などで決め、その後は一定の間隔で選び出していきます。スタートとなる対象者も間隔も、それぞれの調査ごとに決めるので、同じ人が繰り返して選び出されるということはほとんどありません。

詳しくはこちら(社会調査NOW-社会調査協会ホームページの「基礎用語」)をごらん下さい。

入会のご案内

長野県世論調査協会は会員組織として会費を基に運営しています。

正会員は、協会の目的に賛同する個人または団体で、会費は1口月額1万円。月に1本程度の調査報告書をお届けします。

信頼性の高い世論調査をもり立てていくメセナ活動や、活気あふれる企業戦略の一環として、調査活動へのご参画、ご活用をお薦めします。お問い合わせはこちら